新疆自汉朝以来就纳入中国版图。汉武帝时期,就打通了河西走廊展开了对新疆地区的管理和交流,汉宣帝神爵年间设立西域都护府,对新疆加强了行政管理,自此之后都对新疆有招抚以及管理的记载,到了清朝,新疆此名正式定立。在汉、晋、隋、唐、元、明、清都为我国所统治,所以说自古以来新疆就是我国不可割分的领土。

近代以来,治理新疆有功的历史人物主要有:左宗棠、杨增新、张治中和王震等。

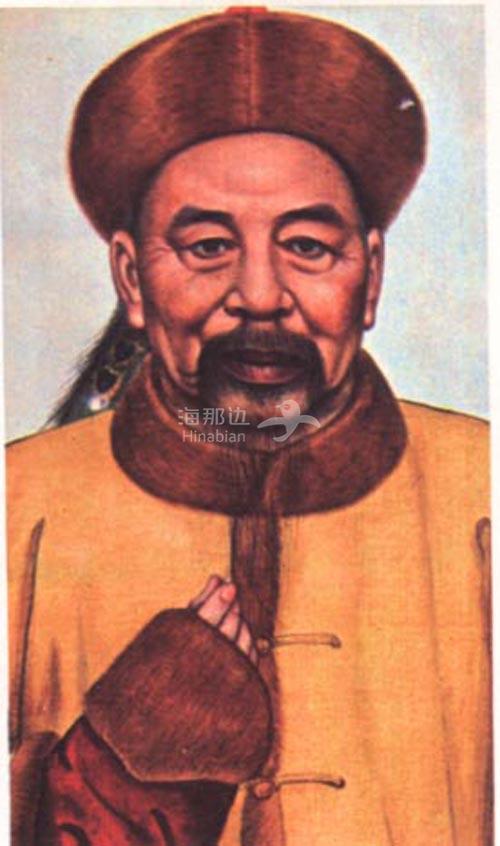

一、左宗棠

(点击图片,加入移民交流群)

1875年,清朝陕甘总督左宗棠就任钦差大臣,督办新疆事务。到1877年底,清军陆续收复了中亚浩罕汗国阿古柏侵占的天山南北诸地,史称“清军收复新疆之战”。其后沙俄又借口伊犁农民起义和阿古柏势力威胁到俄国安全,打着保护和代守的旗号,公然出兵占领伊犁。新疆面临为外国瓜分侵占的危险。 1881年,清军收复被沙俄占领长达11年之久的伊犁地区。1884年设立新疆省,实行与中国本部18省一样的行政制度,由巡抚统管全疆各项军政事务,新疆政治中心由伊犁移至迪化(今乌鲁木齐)。

(点击图片,加入移民交流群)

光绪二年三月,左宗棠自兰州移师肃州(酒泉),坐镇河西指挥战争。清朝大军挥师西进,铁骑千万里,烽烟滚滚,直奔玉门关外,指向英国走卒阿古柏匪帮。

仅一年多时间,左宗棠指挥下的西征军,攻克了被外寇侵占的南疆八城,收复了除伊犁以外的新疆领土,这是清朝政府对列强出奇制胜的得意之笔,也是左宗棠戎马一生中最华采的乐章。左宗棠自己也不无得意地说:“戎机顺迅,实史传罕见之事。”事毕,左宗棠上表申奏朝廷,光绪帝嘉其功,诏封二等侯爵。新疆各族人民为了感念他救民于水火之中的恩德,乃于大小村镇建立左公祠,烧香礼拜。

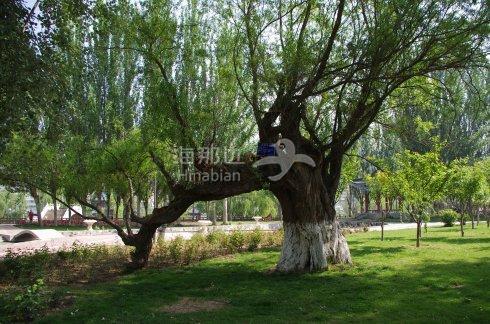

在外寇长期奴役之下,新疆大地满身疮痍,民生凋蔽。十室九空,土地荒芜,水利荒废,一片荒凉景象。左宗棠胸怀开阔,不仅志在夺回失去的疆土,更悉心于经营边陲,美化西域。左宗棠两次率部西征,一路进军,一路修桥筑路,沿途种植榆杨柳树。不出几年工夫,从兰州到肃州,从河西到哈密,从吐鲁番到乌鲁木齐,凡湘军所到之处所植道柳,除戈壁外,皆连绵不断,枝拂云霄,这就是被后人所称的“左公柳”。

(点击图片,加入移民交流群)

(点击图片,加入移民交流群)

清代诗人肖雄有一首名诗,专为咏 “左公柳”而作:

十尺齐松万里山, 连云攒簇乱峰间。 应同笛里迎亭柳,齐唱春风度玉关。

左宗棠的同乡及暮僚杨昌浚,应邀西行,见道旁柳树成林,即景生情,吟七绝一首:

大将筹边来肯还, 湖湘子弟遍天山。 新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。

左宗棠有先见之明,在收复失地过程中,设立善后局和分局,重建地方秩序,医治战争创伤,发展生产,恢复经济。各地善后局在安置难民、招民垦荒时,一方面招抚当地流散人员,给予土地耕种,另一方面招募内地人民,收留清军中老弱士卒,鼓励地方军队中有妻室者解甲归田。务农人员的增加和内地先进农业技术的传播,给新疆各地恢复和发展生产带来了活力。

大规模发展生产,必须全面整治水利。左宗棠始终把“兴修水利以除民患”,列入“最为切要之务”。新疆各地全面整修旧有渠道灌溉系统,清理淤毁河道,同时还兴建了不少新的水利工程。 荒地开垦为良田,戈壁变成了绿洲,新疆各族人民过上了安居乐业的太平生活。这些举措为稳定局势、恢复经济发挥了作用。但这到底是临时性和局部性的成果。要在各地实施行政管理职能,建立有效的统治,就必须对新疆前景做出通盘筹划。

左宗棠提出在新疆建立行省制度的主张。他说:“为划久安长治之策,纾朝廷西顾之忧,则设行省、改郡县,事有不容己者。”但此时左宗棠已不在新疆,而是身居两江总督的高位。1882年,左宗棠再次向清朝政府奏请新疆建省,提出乘新疆收复伊始和西征大军未撤之威,不失时机地建省设县。这样顺应民心,有利于百废待举,恢复元气,实行切实有效的管理。左宗棠恳切陈词,终于说服了清朝政府,同意着手在新疆建省。

清朝政府正式批准了新疆设省的方案。1884年11月16日,是新疆历史上一个重要的日子。户部奏请添设新疆巡抚、布政使各一人,除刘锦棠任巡抚外,又调甘肃布政使任新疆布政使。从此,新疆省正式建立。

左宗棠治理新疆之功,实不可没。

二、杨增新

(点击图片,加入移民交流群)

杨增新出生于清同治三年(公元1864年),云南人,自幼饱读四书五经,28岁金榜题名成为举人,29岁又考中进士,后来做官,曾受到慈禧和光绪帝的召见。1907年,杨增新初到新疆时任新疆陆军学堂督办,后任阿克苏道尹,相当于现在的阿克苏地位书记兼行署专员。辛亥革命时,杨增新是镇迪道道尹兼提法使。 1912年被北京国民政府任命为新疆督军、省长,1928年6月,被南京国民政府任命为新疆省主席兼总司令,同年7月7日被下属樊耀南刺杀身亡。著有《补过斋文牍》、《补过斋日记》、《读易学记》等。 杨增新是维护新疆稳定的历史功臣,他自称“塞上风云一肩挑”。他从1912年到1928年统治新疆长达17年之久。在当时国内外复杂多变的历史条件下,作为一名封建官僚能够保新疆偏安一隅,其历史贡献不容抹杀。他是维护新疆社会稳定和国家统一的历史功臣,是中国近代史上一位伟大的爱国主义者。

(点击图片,加入移民交流群)

杨执政初期,新疆内忧外患,社会动荡,外有沙俄帝国主义煽动和支持蒙古活佛哲布尊丹巴“独立”,脱离中国,并派兵侵扰新疆边境、侵占科布多。国民政府指令新疆、伊犁、阿尔泰出兵抵抗。内为境内哥老会频繁活动骚乱,革命党人四出活动反抗都督府,哈密铁木耳发动农民起义。杨面对动乱情势,集中全力先攘外而后治内。首先倾竭省库经费,出兵支援与科布多相毗连的阿尔泰。沙俄见势叫嚷要出兵干涉。杨不畏威胁,遣军驻防托察汗通古。沙俄讹诈不成,又出兵伊犁、阿尔泰,逼杨撤军。杨巍然不动。次年11月,袁世凯同沙俄驻华使馆签订《中俄声明文件》和《中俄声明另件》,将科布多割让“独立”的外蒙古;12月,帕勒塔与沙俄非法签订《中蒙军队停战协定》,要新疆军队从察汗通古撤回元湖。杨断然拒绝,坚守疆土。杨十分警惕王公与外国的接触。首要次寰球大战期间,日本政府派调查组到新疆“调查”,杨密令各道台、县知事严加注意,以防范日本人在维、蒙、哈等族王公间播弄是非,进行阴谋活动,使日本魔爪末能伸人新疆。杨主政新疆先用以柔克刚的“和平谈判”手段,取消在辛亥革命中成立的伊犁临时革命政府,以新疆都督兼行伊犁将军事;嗣后派兵击败帝俄侵略军,平息乱事,改阿勒泰特区为阿山道,完成了新疆的统一。

杨增新治理新疆的方略概括起来说主要是:

一是政治上实行羁縻与牵制政策,先分而治之,后统而治之。他常说:对部下应“趋之以事而观其行,临之以利而察其廉。”民国3年6月,袁世凯废督裁军,杨表示拥护,被委以新疆巡按使加将军衔,督理新疆军务。袁世凯复辟称帝,杨受封一等伯爵。云南组织护国军讨袁,全国响应,杨急忙宣布拥护共和制度,表示不参加直、皖、奉三系军阀混战,在督军军署大堂上撰镌悬楹联:“共和实草昧初开,羞称五霸七雄,纷争莫问中原事;边庭有桃源胜境,扭率南回北准,浑噩长为太古民。”杨笃信李聃的“小国寡民”的政治思想,奉行“无为而治”的统治政策,整顿吏治以“消患未萌”。对于不时觊觎边陲的外国侵略势力,则折冲肆应,力求自保,维护了边疆的和平。

二是大力推行社会改革,促进经济发展。为扭转财政出超劣势,他严惩贪污,修明政治。他认为政者只有律己正身,才能使下属知法律严明。杨一生素守清廉,律己正身,事必躬亲,节简淡泊,不讲官场排场,痛恨行贿受贿。他重视实业,组织开采石油,创建纺织业,创办汽车公司,并制造出首要台新疆汽车,修筑公路,开凿水渠,开垦绿州农田,大力发展工农业生产,裁减兵员,奖励垦荒,使新疆财政金融收支日趋平衡。

三是稳妥处理民族与宗教问题。杨增新可谓是善于处理民族与宗教问题的高手,他在民族和宗教的政策上,主要采取怀柔牵制的政策。一方面以对各族上层王公的笼络支持,并使其中各集团互相牵制,少数民族之间、回汉之间也尽量使之互相牵制。在宗教方面,以不干涉人民的宗教为原则,但希望维持当地伊斯兰教现状,用宗教来协助社会秩序的维持,并防止外来的宗教力量进入影响。他在处理民族与宗教问题上的方略一直被沿用至今,对稳定新疆发挥了极其重要的作用,他的有关思想后来成为我国民族与宗教政策的基石。如果用一句话概括杨增新处理民族与宗教问题的基本思想和原则,那就是:尊重宗教、规范宗教、防止宗教政治化。由于杨增新在当时的历史条件下能够很好地处理民族与宗教问题,尽管内地军阀混战,外国势力也企图祸乱新疆,但孤悬塞外的新疆依然能够偏安一隅,杨增新功不可没。他的施政理念是:除害如斩毒蛇,应当机立断,稍纵即逝。我不制人,人将制我。成败存亡,决于俄顷。当断不断,必受其殃。

新疆和平解放后的首要任省主席包尔汉是这样评价杨增新的:“他在新疆十几年,同帝国主义国家和他们的代理人没有签订过丧权辱国的条约或作过类似的口头默契,没有依靠他们谋求什么,也没有借过外债。”美国人拉提摩尔说:“辛亥革命后,新疆政权落在一个很有经验的中国官员手里,他善于平衡当地各个民族间的力量,使新疆保持了长期的稳定。后来他与苏联签定了通商协定,有效地抗衡了英帝国势力在新疆的拓展。”瑞典学者斯文赫定说:“差不多是过去时代的收关一个代表者,具有高度的中国伟大的旧道德、傲气和爱国心。他惟一的梦想是中国的统一。”

当前,中国境内外分裂势力在新疆和内地不断制造恐怖破坏事件,我们应当重新检视杨增新的治疆谋略,以尊重历史的客观态度,对杨增新的历史功过做出科学的评价。杨增新治理新疆的某些理念和做法虽然已经不适宜于现在的社会条件,但他的执政谋略中有很多思想仍然值得今天的政治家借鉴。